Die Geography Connect Convention (GCC) ist ein neues Forum für Geographinnen und Geographen aus Wissenschaft und Praxis. Sie lebt von der Begeisterung für ein Fach, das Brücken schlägt zwischen Mensch und Umwelt, Theorie und Praxis, Lokalem und Globalem. Im Zentrum steht die Idee der transdisziplinären Verbindung: zwischen Menschen, Themen, Perspektiven und Wegen in die und mit der Geographie.

Die GCC richtet sich an alle, die Geographie mitgestalten wollen. Sie bietet insbesondere Raum für den wissenschaftlichen Nachwuchs von der Bachelor- bis zur frühen Postdoc-Phase sowie für Lehrkräfte, Fachkräfte aus der Praxis, kommunale Akteure, Vertreter aus NGOs und Unternehmen sowie für etablierte Forschende.

Studierende und Personen am Beginn ihres Berufswegs finden einen niedrigschwelligen Zugang zur Community, erhalten fundiertes Feedback zu ersten Projekt- und Abschlussthemen und gewinnen Orientierung zu Karrierewegen in Wissenschaft, Schule und Praxis. Promovierende und frühe Postdocs profitieren vom fachlichen Austausch zu Konzepten, Methoden und Paper-Entwürfen, knüpfen Kontakte zu geeigneten Forschungsteams für Projektanträge und erhöhen ihre Sichtbarkeit in Präsentationen oder „Lessons Learned“-Formaten. Etablierte Forschende wiederum können den wissenschaftlichen Nachwuchs beraten, ihr Netzwerk erweitern und potenzielle neue Mitarbeitende kennenlernen.

Lehrkräfte sowie Expertinnen und Experten der Hochschuldidaktik nutzen die GCC, um sich über innovative Lehr- und Exkursionsformate auszutauschen und zu diskutieren, wie aktuelle Forschung unmittelbar in die Bildungsarbeit einfließen kann. Akteure aus Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft erhalten einen direkten Zugang zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, finden geeignete Forschungsteams für Evaluations-, Transfer- und Reallaborvorhaben und lernen qualifizierten Nachwuchs kennen.

Die GCC ist der Raum, in dem aus ersten Kontakten gemeinsame Vorhaben werden. In kreativen und kollaborativen Formaten erhalten die Teilnehmenden ehrliche Rückmeldungen zu ihrem Input, verbessern ihre methodischen und kommunikativen Skills in Workshops, vernetzen sich und erhalten handfeste Karriere-Tipps, etwa zu Publikationsstrategien, Drittmitteln, und geographischen Wegen außerhalb der Wissenschaft.

Hier kannst du deine Forschungsergebnisse, dein Projekt oder dein Vorhaben mit mehr Zeit präsentieren. Für deinen Vortrag hast du 20 Minuten Zeit, danach bleiben 10 Minuten zur Diskussion.

Hier kannst du deine Forschungsergebnisse, dein Projekt oder dein Vorhaben mit mehr Zeit präsentieren. Für deinen Vortrag hast du 20 Minuten Zeit, danach bleiben 10 Minuten zur Diskussion.

Unsere Welt steht vor komplexen Herausforderungen wie der Klimakrise, dem Verlust von Biodiversität, Ressourcenknappheit, zunehmenden ökonomischen und sozialen Ungleichheiten sowie (geopolitischen) Konflikten. Diese Risiken sind eng miteinander verknüpft und können sich gegenseitig verstärken, was zu unvorhersehbaren Folgen für Mensch und Umwelt führt. Gleichzeitig eröffnen sich neue Möglichkeiten, durch transformative Maßnahmen und Praktiken auf eine nachhaltige Zukunft hinzuwirken.

Die Geography Connect Convention (GCC) in Osnabrück 2026 soll für diese Debatte ein interaktives Forum für den transdisziplinären Austausch über aktuelle Forschungsergebnisse, innovative Methoden und zukunftsweisende praktische und konzeptionelle Ansätze bieten. Wir freuen uns auf Beiträge, die unser Verständnis systemischer Risiken im Kontext von Mensch-Umwelt-Beziehungen vertiefen und zugleich Lösungsansätze für die skizzierten Herausforderungen aufzeigen.

Im Sinne des vernetzenden Charakters der GCC und der komplexen Mensch-Umwelt-Systeme sind insbesondere Beiträge erwünscht, die über den eigenen disziplinären Schwerpunkt hinausgehen. Es werden insbesondere Beiträge erbeten, die an den Schnittstellen der Teilbereichen der Geographie ansetzen, einen holistischen bzw. interdisziplinären Dialog fördern und dabei integrative Ansätze für die geographische Wissenschaft, Didaktik und/oder Berufspraxis – auch im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung – darstellen.

Mensch-Umwelt-Beziehungen im Spannungsfeld von Risiken, Transformation und Zukunft bilden das verbindende Leitthema der GCC 2026. Wir freuen uns über Sitzungen und Beiträge, die diese Interaktionen aus verschiedene Perspektiven und Facetten betrachten und u.a. folgende oder verwandte Themenfelder adressieren:

Innerhalb der Themenfelder freuen wir uns auch über Beiträge, die methodische Ansätze sowie Methodentriangulation in den Mittelpunkt stellen, z.B. über den Einsatz von GIS und Fernerkundung, Big Data und Machine Learning, Modellierungs- und Simulationsverfahren, Citizen Science und partizipative Forschung.

Die Geography Connect Convention (GCC) ist ein neues Forum für Geographinnen und Geographen aus Wissenschaft, Praxis und Lehre – transdisziplinär, vernetzend und zukunftsorientiert. Im Zentrum steht die Idee der Verbindung: zwischen Menschen, Themen, Perspektiven und Wegen in die und mit der Geographie.

Wir laden Studierende, Promovierende, Lehrkräfte, Personen am Beginn ihres Berufswegs, Forschende und Fachkräfte aus der Praxis herzlich ein, eigene Beiträge, Ideen und Projekte einzureichen. Die GCC versteht sich nicht als klassische Fachtagung, sondern als Treffpunkt für Austausch, Experimente und Zusammenarbeit.

Wir suchen Beiträge zu Themen, Projekten, methodischen und didaktischen Ansätzen aus allen Teilbereichen der Geographie – von Humangeographie über Physische Geographie und Geoinformatik bis zur Didaktik und der Angewandten Geographie.

Besonders willkommen sind Einreichungen, die Brücken schlagen zwischen:

Die Tagung in Osnabrück fokussiert sich auf das Thema Mensch-Umwelt-Beziehungen: Risiken – Transformationen – Zukünfte. Wir freuen uns über Beiträge zu diesem Kontext, aber gerne auch zu anderen Themen.

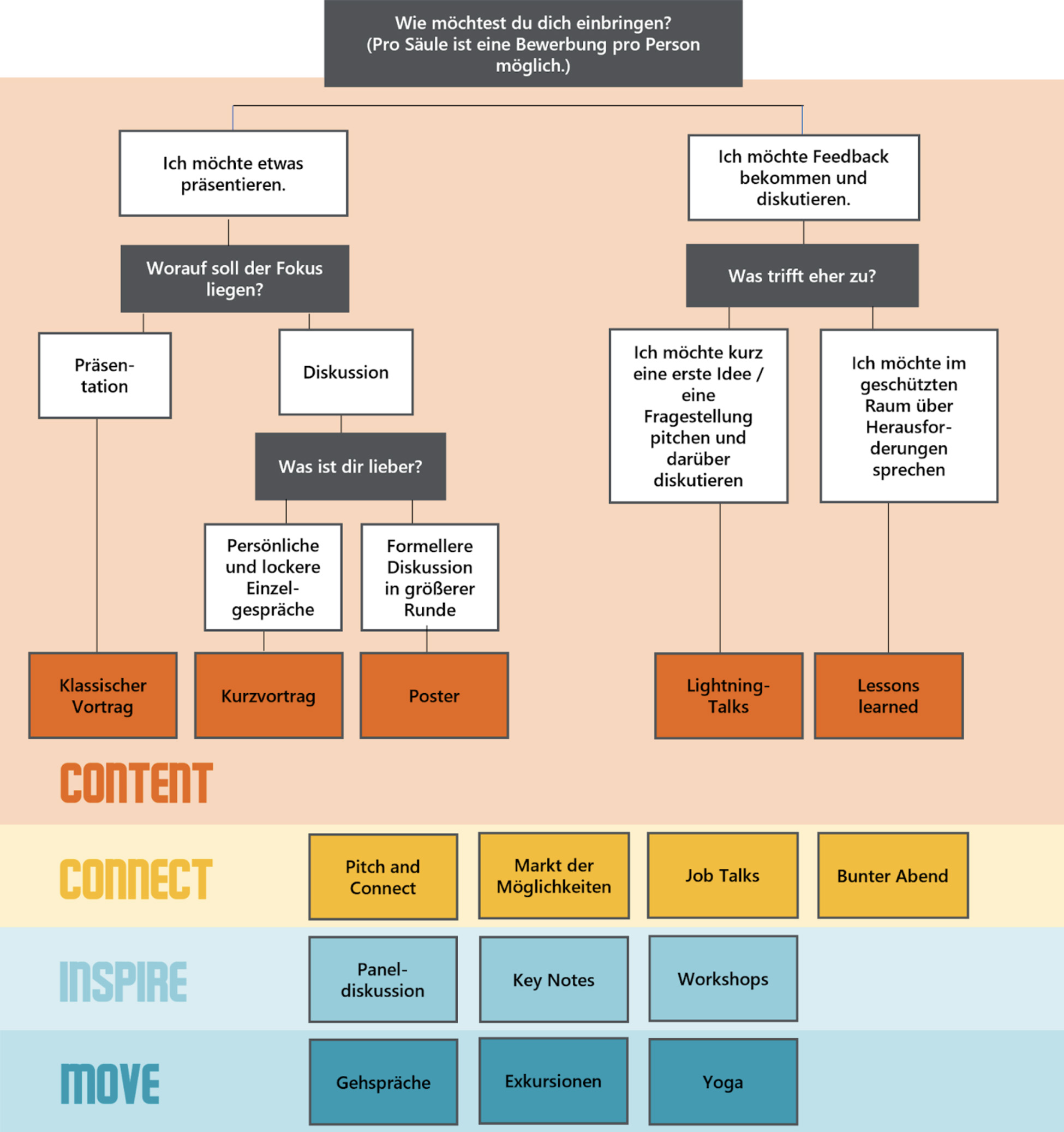

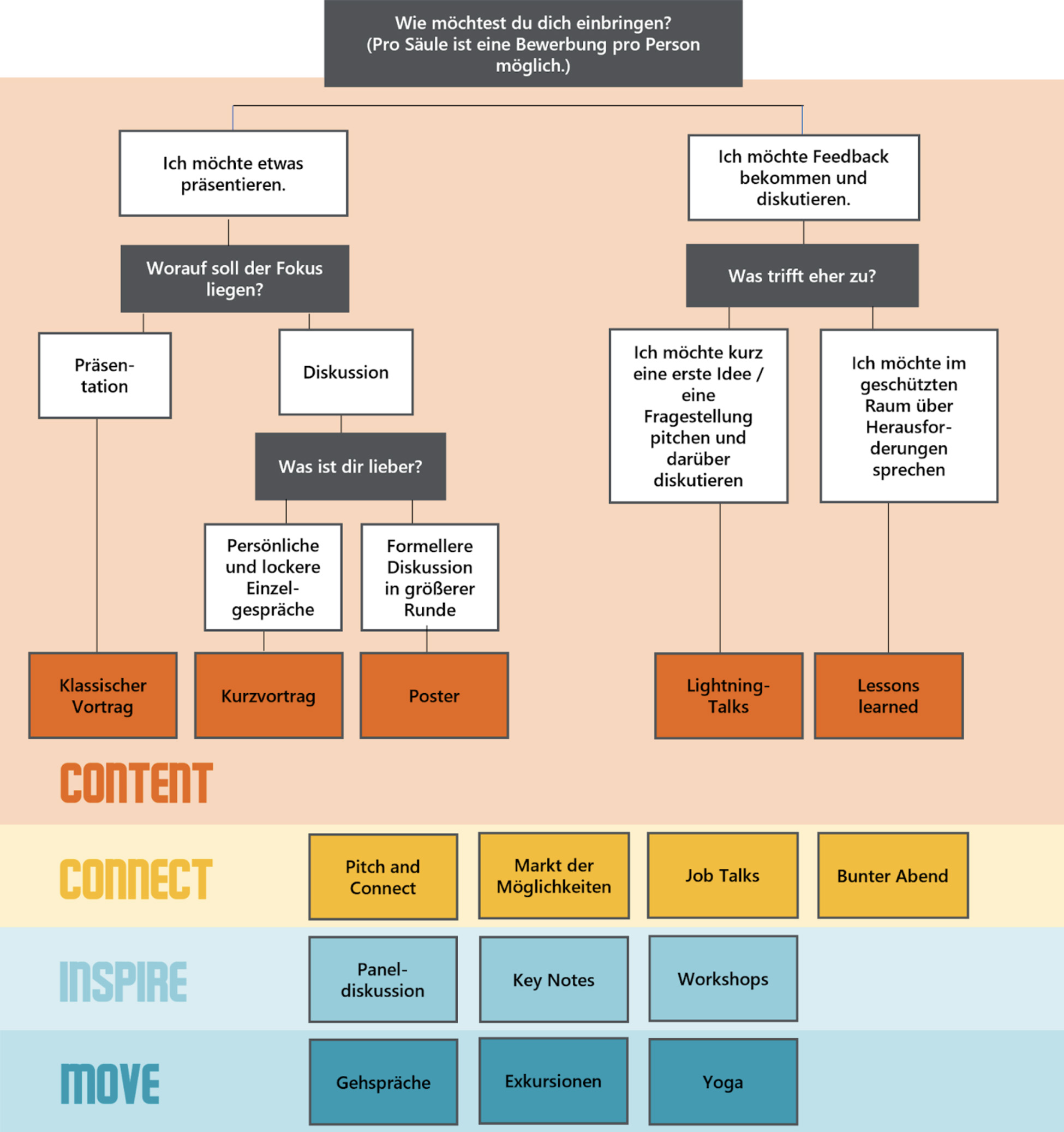

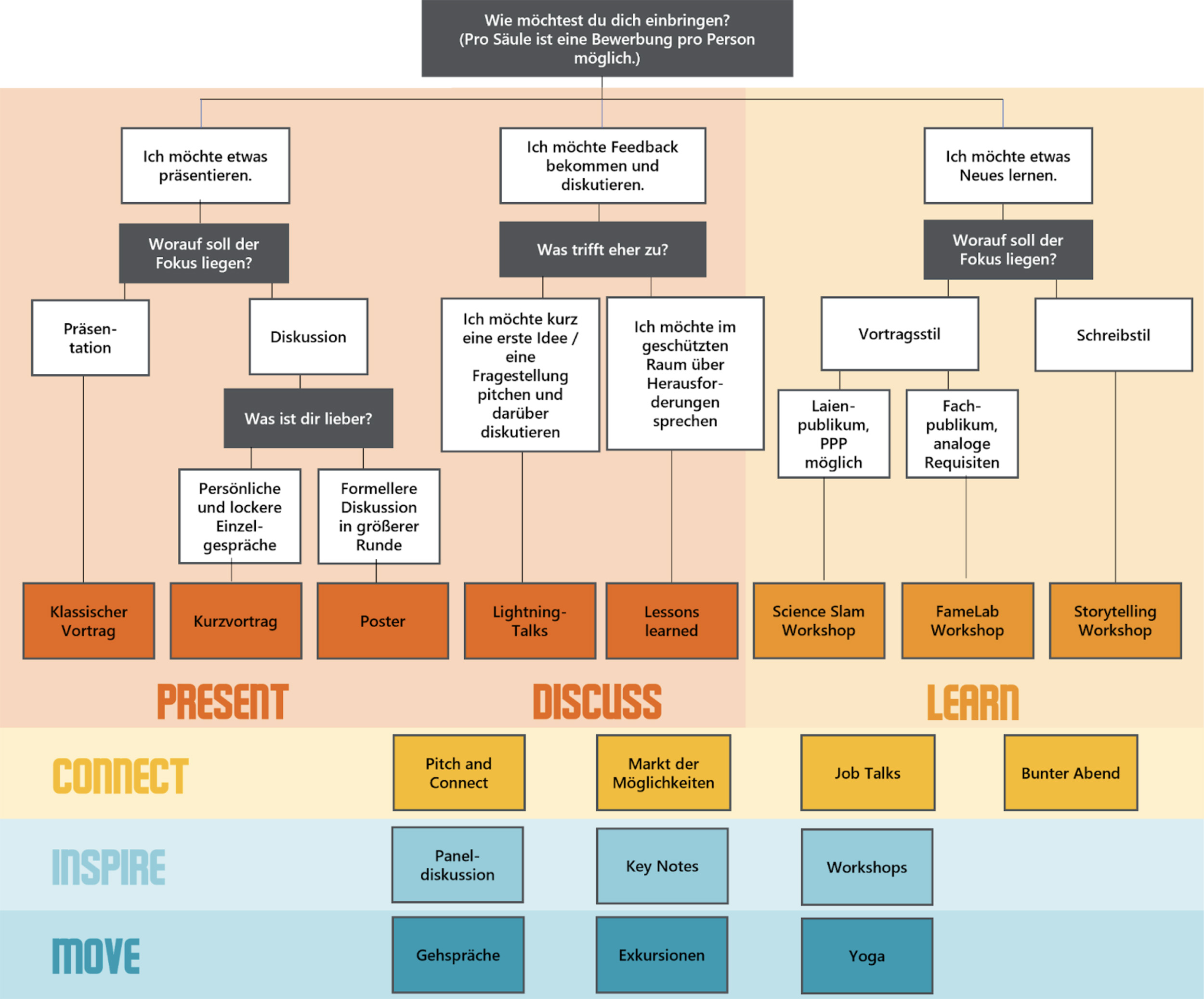

Mit diesem Call for Contributions laden wir zu einer themenoffenen Einreichung von Beiträgen ein. Das heißt, es gibt keine vorab festgelegten Sessions, sondern die Beiträge werden nach der Einreichung in thematisch passenden Sessions zusammengefasst. So soll der transdisziplinäre und vernetzende Charakter der GCC gestärkt werden. Gleichzeitig bieten wir dir verschiedene Formate an, in denen du deinen Beitrag einbringen kannst. Unser Entscheidungsbaum hilft dir dabei, das passende Format für deinen Beitrag zu finden. Wähle bei der Einreichung einfach, was zu dir passt (maximal eine Einreichung pro Säule).

Melde dich gerne bei uns per Mail. Wir freuen uns auf deine Ideen und Unterstützung.

Beiträge können bis zum 31.01.2026 über das Online-Einreichungsformular eingereicht werden.

Alle Einreichungen werden einem Peer-Review durch die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats unterzogen. Dabei werden wissenschaftliche Qualität, Relevanz und Verständlichkeit des Vorschlags bewertet. Die Beiträge werden thematisch geordnet und es sollen möglichst alle Einreichungen berücksichtigt werden.

Die Benachrichtigung über die Annahme erfolgt bis zum 30.04.2026.

Wir freuen uns auf deine Beiträge und darauf, dich auf der GCC willkommen zu heißen!

In drei Minuten stellst du eine Idee, Dein Projekt oder eine offene Frage vor: klar und pointiert, ohne lange Folien. Danach geht es direkt ins Matching: Wer passt als Mitstreiter:in, Co-Autor:in oder Datenpartner:in?

weitere Informationen dazu folgen …

Im Science-Slam-Workshop lernst du, Forschung unterhaltsam einem Laienpublikum näherzubringen. Im FameLab-Workshop übst du, komplexe Inhalte in drei Minuten verständlich zu vermitteln. Dabei dürfen keine PowerPoint-Folien genutzt werden, dafür aber einfache Requisiten. Beim Science Slam am 01.10. kannst du das Gelernte gleich anwenden und zeigen!

weitere Informationen dazu folgen …

General Admission: Regular: 289 EUR Early Bird: 239 EUR

Member Pass (VGDH, DVAG, HGD, VDSG, GeoDACH): Regular: 239 EUR Early Bird: 189 EUR

Student General Admission: Regular: 179 EUR Early Bird: 149 EUR

Student Member Pass (VGDH, DVAG, HGD, VDSG, GeoDACH): Regular: 119 EUR Early Bird: 99 EUR

General Admission: Regular: 289 EUR Early Bird: 239 EUR

Member Pass

(VGDH, DVAG, HGD, VDSG, GeoDACH): Regular: 239 EUR Early Bird: 189 EUR

Student Generell Admission: Regular: 179 EUR Early Bird: 149 EUR

Student Member Pass

(VGDH, DVAG, HGD, VDSG, GeoDACH): Regular: 119 EUR Early Bird: 99 EUR

Die Anmeldung ist über den folgenden Button möglich:

Mitglieder in geographischen Verbänden erhalten attraktive Preisnachlässe.

21.11.2025 – 31.01.2026

Einreichungszeitraum für Kongressbeiträge

16.02. – 30.04.2026

Auswahl Beiträge und (erster) Zeitplan

30.04.2026

Benachrichtigung über die Annahme

30.09. – 02.10.2026

Geography Connect Convention

“Ich freue mich sehr auf die GCC in Osnabrück – besonders auf die neuen Formate. Die Kurzformate bieten eine tolle Gelegenheit, frische Ideen kompakt vorzustellen, miteinander zu diskutieren und neue Impulse für Forschung und Praxis mitzunehmen.” Prof. Dr. Sina Hardaker, Hochschule München

“Besonders schätze ich die Formate, die Dialog, gemeinsames Nachdenken und produktiven Dissens ermöglichen. Der Ansatz passt für mich gut zur Friedensstadt Osnabrück und zur Zusammenarbeit am Institut – und genau diese enge, kollegiale Atmosphäre möchten wir auf der GCC spürbar machen.” Prof. Dr. Britta Höllermann, Universität Osnabrück

“Ein besonderes Highlight der GCC wird der Science Slam sein, bei dem alle unter Beweis stellen können, dass sie es nicht nur wissenschaftlich draufhaben, sondern mit ihrer Leidenschaft auch andere unterhalten und begeistern können. Für diejenigen, die sich schon immer ausprobieren wollten, wird es auch während der Konferenz einen Workshop geben.” Blerim Berisha, Universität Osnabrück

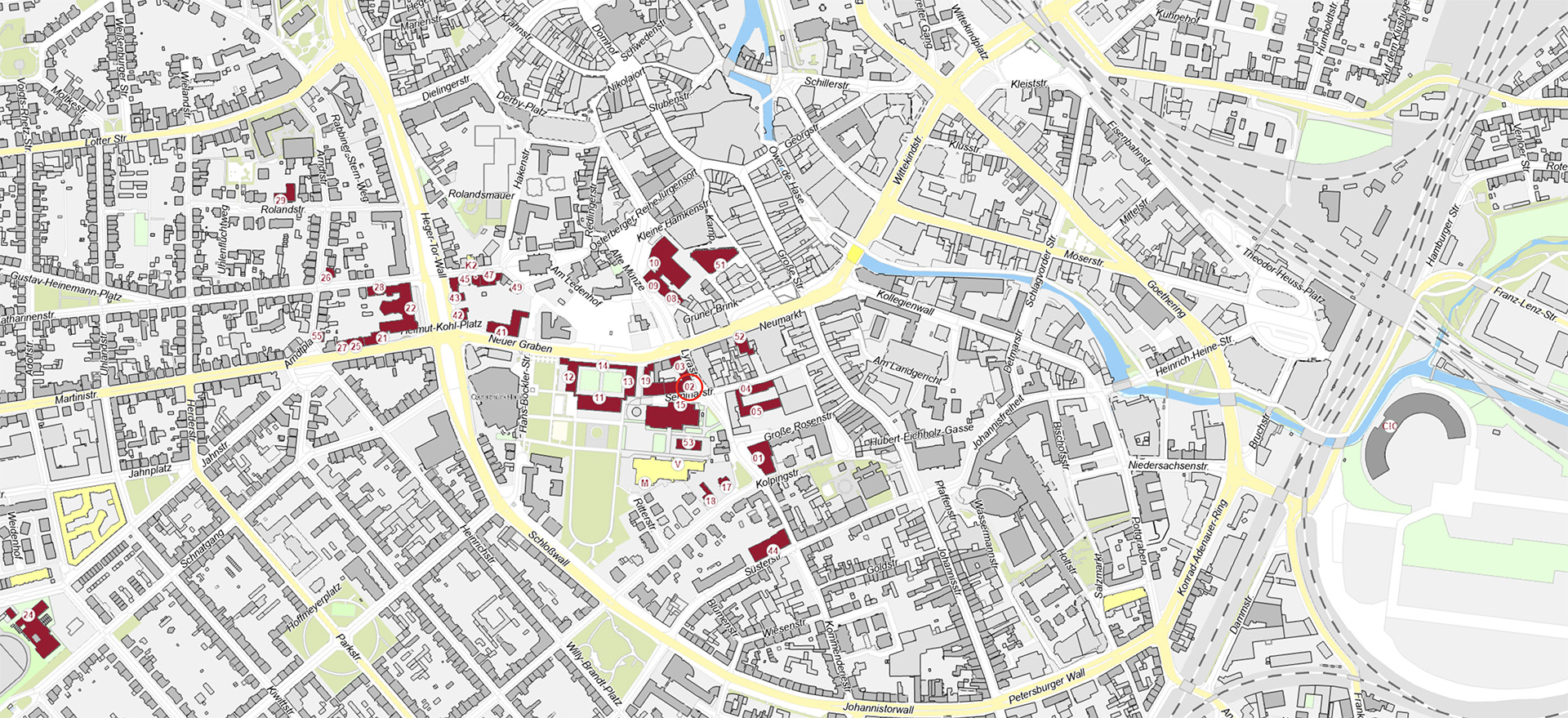

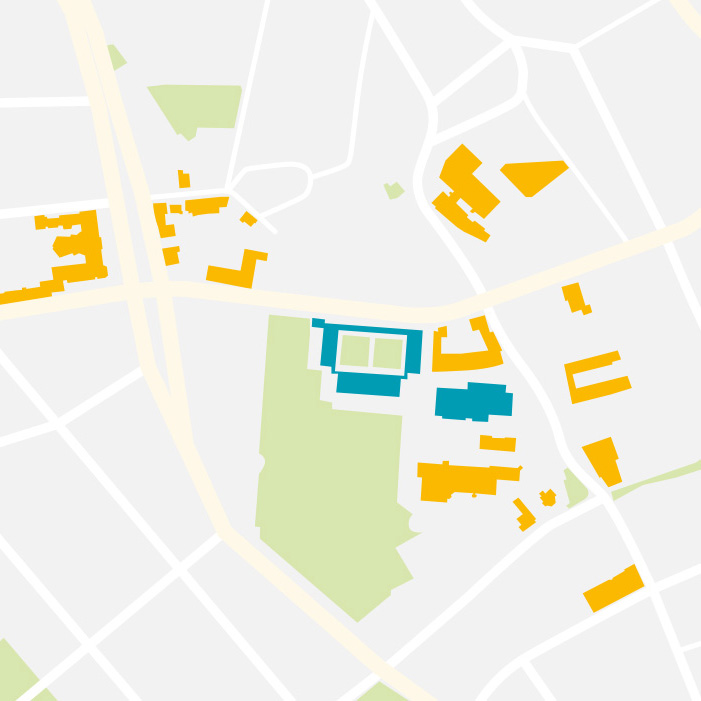

Den Innenstadtcampus der Universität Osnabrück erreicht ihr per Fuß in ca. 15min. (1,2km) oder mit den Buslinien M2, 14, 15, 16 und 17 (bis Haltestelle Neumarkt).

Osnabrück liegt im Nordwesten Deutschlands und ist leicht zu erreichen. Wir empfehlen die Anreise mit klimafreundlichen Verkehrsmitteln! Wir wünschen eine angenehme Reise nach Osnabrück!

Der Wissenschaftliche Beirat entwickelt das neue Kongressformat konzeptionell und inhaltlich. Er legt die Themenauswahl, Programmgestaltung und Besetzung der Panels fest, um wissenschaftliche Qualität und Relevanz sicherzustellen.

Carla Bube beendet momentan ihr Masterstudium “Geographie des Globalen Wandels” an der Universität Freiburg. In ihrer Masterarbeit befasst sie sich mit touristischen Raumkonstruktionen am Great Barrier Reef, während in ihrem Bachelorstudium Themen der Entwicklungsgeographie im Fokus standen. Neben ihrem Studium arbeitet sie am Africa Centre for Transregional Research in Freiburg. Außerdem war sie lange bei GeoDACH e.V. aktiv, leitete die Organisation des Jungen Kongress für Geographie 2025 in Leipzig und ist seit September 2025 Teil des Vorstands des Deutschen Verbands für Angewandte Geographie.

Prof. Dr. Sina Hardaker ist seit September 2025 Professorin für Anthropogeographie an der Hochschule München (Munich University of Applied Sciences). Nach Studien an der Hochschule Niederrhein und der Liverpool John Moores University promovierte sie 2015 an der Universität Würzburg zur Internationalisierung des chinesischen Lebensmitteleinzelhandels. Ihre aktuelle Forschung beschäftigt sich mit den ökonomischen, sozialen und räumlichen Implikationen der Digitalisierung, insbesondere mit den Auswirkungen digitaler Plattformen auf urbane Transformationsprozesse. Derzeit leitet sie ein DFG-gefördertes Projekt zur Plattformisierung des Einzelhandels und arbeitet in internationalen Kooperationen u.a. zu digitalen Freihandelszonen.

Dr. Felix Henselowsky studierte Geographie im Bachelor of Science (Abschluss 2012) und absolvierte den Masterstudiengang „Quartärforschung und Geoarchäologie“ (Abschluss 2014), jeweils an der Universität zu Köln. Im Anschluss begann seine Promotionsarbeit im Rahmen des DFG Sonderforschungsbereichs 806 „Our Way to Europe“, welche im Jahr 2019 mit dem Titel „Early Late Pleistocene environments in Northeast Africa and their relevance for Anatomically Modern Human dispersal“ erfolgreich abgeschlossen wurde. Dabei war er von 2014 bis 2017 am Geographischen Institut der Universität Köln angestellt und wechselte 2018 an das Geographische Institut der Universität Heidelberg (Arbeitsgruppe „Geomorphologie und Bodengeographie“). Seit 2021 ist er als fest angestellter Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geographischen Institut der Universität Mainz tätig. Thematische Schwerpunkte seiner Forschung finden sich u.a. im Bereich der Geoarchäologie, insbesondere in Trockengebieten der Erde z.B. in Ägypten und Namibia, und der Anthropogeomorphologie, z.B. am Beispiel von Reliefveränderungen durch den Braunkohletagebau im Rheinischen Revier. Seit Anfang 2024 ist er als Beisitzer Teil des Vorstands vom VGDH (Verband für Geographie an deutschsprachigen Hochschulen und Forschungseinrichtungen).

Verena Pohl studiert seit 2022 im Bachelor Geographie mit Politikwissenschaft im Nebenfach an der Julius-Maximilians Universität Würzburg. Ihr Schwerpunkt ist die Physische Geographie, worin sie aktuell auch ihre Bachelorarbeit zur Klimatischen Wasserbilanz von Deutschland schreibt. Neben dem Studium arbeitet sie als Werkstudentin bei Recurrent Energy Germany GmbH, wo sie im Bereich der Projektentwicklung von Solarparks und Batteriespeicher tätig ist. Durch ihr jahrelanges Engagement in der Fachschaftsinitiative Geographie an der Uni kam sie über die Bundesfachachaftentagungen zu GeoDACH e.V. (Vertretung deutschsprachiger Geographiestudierender aus Deutschland, Österreich und der Schweiz), dem Veranstalter der Tagungen. Seit Januar 2025 ist sie als Vorstandsmitglied aktiv im Verein und für das Jahr 2026 zur Vorstandsvorsitzenden gewählt. Zudem war sie im Orgateam des Jungen Kongress der Geographie 2025 in Leipzig, der von GeoDACH e.V. veranstaltet wurde.

Dr. Sebastian Rauch ist Leiter des Forschungsbereichs MOVE (Mobilität und Verkehrssicherheit) am Institut für empirische Soziologie (IfeS) der Universität Nürnberg-Erlangen. Er absolvierte sein Studium der Geographie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und promovierte 2020 an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg im Fach Sozialgeographie mit einer Dissertation zu Migration und sozialen Netzwerken. Anschließend war er drei Jahre als Postdoktorand an der Universität Würzburg tätig. Seine Forschungsschwerpunkte in dieser Zeit umfassten Mobilitätsforschung, medizinische Geographie sowie innovative Methoden der Humangeographie. Parallel dazu war Dr. Rauch im Bereich Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung (heute Mobilitätsreferat) in München tätig, wo er sich insbesondere mit Innovationsprojekten im Bereich neuer Mobilitätskonzepte. Seit Oktober 2024 leitet er die Forschungsgruppe MOVE am IfeS, die sich mit Mobilitätserhebungen, Mobilitätsmanagement, Verkehrssicherheit sowie Erreichbarkeits- und Versorgungsanalysen befasst.

Dr. Niklas Völkening studierte Geographie, Volkswirtschaftslehre sowie Raumordnung und Landesplanung an der Universität Augsburg. Seit 2016 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am dortigen Lehrstuhl für Humangeographie und Transformationsforschung; im Jahr 2022 wurde er mit der Dissertation „Identity, Commodification and Revolution: Tourism and the Transformation of Society, Politics and Space in Cuba“ promoviert. In seiner Forschung arbeitet er zu sozial-ökologischen Transformationsprozessen, Mensch-Umwelt-Verhältnissen und der geographischen Tourismusforschung. Dabei wendet er meist qualitative Methoden an und legt seinen regionalen Fokus auf Kuba, Estland und Süddeutschland. Seit 2023 ist er Managing Editor des STANDORT – Zeitschrift für Angewandte Geographie und engagiert sich im Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis. Zudem ist er Sprecher des Regionalforums „Schwaben“ im Deutschen Verband für Angewandte Geographie (DVAG). Lehrseitig betreut er zahlreiche Abschlussarbeiten und entwickelt Formate an der Schnittstelle von empirischer Sozialforschung und regionaler Transformations-/Tourismusforschung.

Prof. Dr. Martin Franz ist Professor für Humangeographie mit wirtschaftsgeographischem Schwerpunkt am Institut für Geographie der Universität Osnabrück. Er beschäftigt sich mit den Auswirkungen von großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen, speziell des wirtschaftlichen Strukturwandels, der Digitalisierung, Prozessen der Globalisierung sowie der Nachhaltigkeitstransition, und den daraus resultierenden Reaktionen betroffener Personen, Unternehmen und Institutionen. Insbesondere interessiert ihn, wie verschiedene Akteursgruppen versuchen, gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen zu beeinflussen und sich – bzw. ihre Aktivitäten – an diese Prozesse anpassen. Nach dem Studium der Geographie, Soziologie und Kartographie in Bochum arbeitete Martin Franz bis 2006 am Zentrum für Interdisziplinäre Ruhrgebietsforschung (heute Regionalforschung) in Bochum. Anschließend wechselte er an den Fachbereich Geographie der Philipps-Universität Marburg. Dort promovierte er 2008 zu dem Thema „Brachflächenentwicklung in Europa und die institutionelle Dimension von Nachhaltigkeit, dargelegt am Beispiel Oberschlesien". Im Jahr 2011 folgte die Habilitation zum Thema „Changing power structures in agro-food networks – case studies from India". Im Wintersemester 2013/14 wurde die Arbeit von Martin Franz als Akademischer Rat auf Zeit in Marburg durch eine Vertretungsprofessur für Wirtschaftsgeographie an der Universität Bayreuth unterbrochen. Seit 2014 hat er die Professur für Humangeographie mit wirtschaftsgeographischem Schwerpunkt an der Universität Osnabrück inne. Er ist Mitglied des Instituts für Umweltsystemforschung und Leiter des Instituts für Geographie.

Prof. Dr. Britta Höllermann leitet die Arbeitsgruppe Geographische Mensch-Umwelt-Forschung an der Universität Osnabrück. Als Geographin mit umfangreicher Forschungserfahrung in Subsahara-Afrika und Deutschland, ist sie spezialisiert auf Mensch-Umwelt-Interaktionen, insbesondere im Hinblick auf sozio-hydrologische Dynamiken und Risikomanagement in Wasser- und Agrarsystemen. Ihre Forschung legt Wert auf partizipative Ansätze, die untersuchen, wie Interessengruppen Unsicherheiten im Zusammenhang mit hydroklimatischen Risiken wahrnehmen und bewältigen. Derzeit leitet sie ein Projekt innerhalb der ECORISK-Graduiertenschule, das sich mit systemischen Risiken und Regimewechseln befasst.

Wer einem geographischen Fachverband angehört, erhält reduzierte Ticketpreise. Eine Mitgliedschaft bietet somit zusätzliche Vorteile.

Schloss

Gebäude 11 – 15

UNIVERSITÄT OSNABRÜCK

08:00

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

Exkursionen & Geh-Spräche

12:30

Anmeldung

13:00

Begrüßung

13:30

14:00

14:30

Keynote

15:00

P A U S E

15:30

16:00

16:30

Workshops

17:00

P A U S E

17:30

18:00

18:30

Pitch & Connect

19:00

19:30

ab 20:00

Kneipenabend

08:00

09:00

09:30

10:00

Sitzungen

10:30

P A U S E

Workshops

12:30

13:00

P A U S E

13:30

14:00

14:30

Exkursionen & Geh-Spräche

15:00

P A U S E

15:30

16:00

16:30

17:00

P A U S E

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

ab 20:00

Bunter Abend

08:00

09:00

09:30

10:00

Paneldiskussion

10:30

P A U S E

P A U S E

14:30

15:00

15:30

16:00

Exkursionen & Geh-Spräche